五莲民歌曲调既粗犷豪放,又婉转悠扬,具有独特的山区风味,深受广大群众喜爱,常见的有《吆调》、《关东篇》、《美女五更》、《花扇面》、《跑四川》、《请佳人》、《茉莉花》、《铺地锦儿》和《叠断桥》等,还有《丢戒指》、《瞧情郎》、《盼四集》、《光棍哭妻》、《绣花灯》、《绣花云》、《十杯酒》、《甩蒲包儿》等民间小调流传。五莲民歌的代表作是《绣花曲》。

原歌第一段第三句开头是“总路线那个大跃进”,这是紧密结合当时形势的歌词。

《绣花曲》的作者,有的资料说“1957年秋,五莲县文化馆部分工作人员协同青岛海军基地政治部文工队,对五莲民歌进行了挖掘整理,当时加工整理的代表作是《王大娘啦呱》、《走亲戚》和《绣花曲》。”

1957年我还在五莲一中读书,记得《走亲戚》一歌,曾经流行过,《绣花曲》、《和王大娘啦呱》,根本没影儿。

《绣花曲》是五莲一中、五莲师范(五莲师范当时与五莲一中在一起)老师创作的,师生排演的。

《绣花曲》的词曲,是以音乐老师石歌为主创作的。石歌老师就读于山东师范学院音乐系,读大学时就已在音乐刊物上发表多首歌曲。1958年,他以优异成绩毕业后,自愿到五莲县贫困山区执教,他是五莲县第一个受过专业教育的音乐老师。

石歌老师是河北省平原地方的人,到五莲后,对五莲优美的山区环境非常喜欢。他曾对我说:“到了五莲,看了五莲的山,五莲的水,才真正体会到《沂蒙山小调》的优美,唱起来才更有感情。”

石歌老师到五莲后,千方百计地学习五莲民歌。那时工作忙,交通不便利,很难直接到民间去学习,他就从学生那里学。他曾向李宗洲、孔凡兰、古立华、解世香、孙培胜和我等同学学过民间小调,《瞧情郎》就是跟李宗洲学的,《丢戒指》就是我唱了他记录的。县里汇演时,就抽空向各个公社代表队学。对五莲县已有的民歌资料,他认真学习,反复揣摩其特点。这为他后来创作《绣花曲》等音乐作品奠定了基础。

《绣花曲》创作于1958年。1958年冬,潍坊专署举行会演,其主题是歌颂三面红旗(总路线、大跃进、人民公社),节目是由五莲县由文化馆和五莲一中、五莲师范的师生(当时两校在一起),创作的。节目有《绣花曲》、《和王大娘啦呱》、《采药舞》(文化馆创作)、《五莲山小唱》(潍坊专署文教科王晓东词曲)和小和平的二胡独奏。

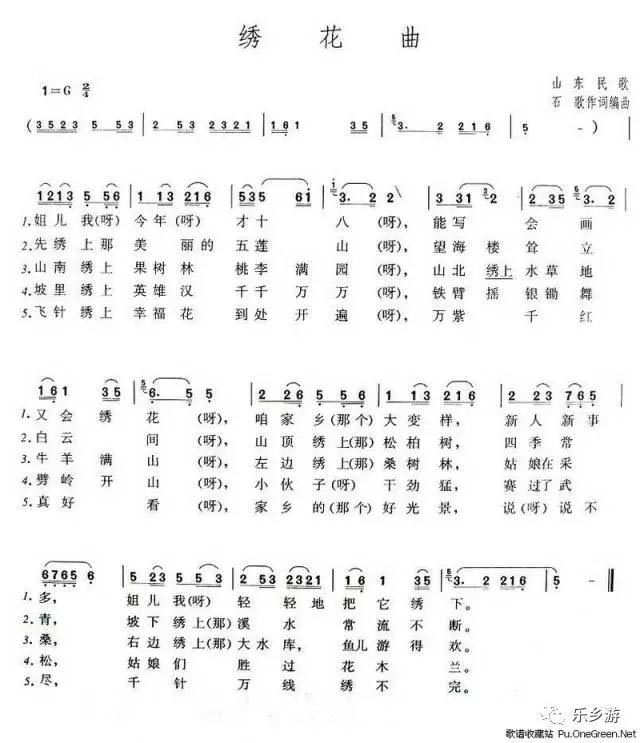

《绣花曲》 曲谱采用1957年秋五莲县文化馆部分工作人员协同青岛海军基地政治部文工队挖掘记录的五莲民歌《十二个月》,有音乐老师石歌(原名石恩典)编曲创作的。

《十二个月》(见1978年9月山东省革委文化局民歌编选小组编《山东民间歌曲选》下册第39页)

《绣花曲》曲调的前半部分(八小节),基本上是《十二个月》那两句,后半部分(九小节)是石老师顺接前面的旋律创作的。《十二个月》的曲调虽然婉转欢快,但只有“起、承”两句,要表现比较多的内容, 显然是不足的,所以石歌老师按民间曲调“起承转合”的创作原则,巧妙地用商音(2音)打头,羽音(6音)收尾“转”了出去。接着又以《十二个月》的结尾最后两小节为主,巧妙地加以改编“合”全曲收束。

歌词是由石歌老师和语文教师高著仪、单天俊、数学教师徐尔为、历史教师齐墨岩等集体创作的,最初油印的歌片上都写着这些老师的名字。

这之前,石老师创作了《五莲山大联唱》,其中的第一首歌——《五莲山赞歌》中,就有“啊,美丽的五莲山,望海楼耸立白云间,山上松柏四季青,坡下溪水长流不断”的句子,其实第一段歌词就是《五莲山赞歌》的第一段改写的。

《绣花曲》是由五莲一中、五莲师范师生和五莲县茂腔剧团的王信爽等排练演出的。记得当时排练用的油印的本子,就是王信爽老师刻板的演员有王玉英老师,孔繁兰同学等,乐队有王信爽、古立、孙培胜、我等。

会演时由县文化馆田晓老师带队,住在潍坊博古街的招待所,在和平剧场演出。我县代表队的乐队人员太少,由我县秋末帮助种过小麦的平度县代表队乐队,帮我们伴奏的。会演结束专署决定我县的《绣花曲》、《和王大娘啦呱》、《采药舞》和小和平的二胡独奏等节目参加第二年春省里的会演。专署排练时换了人,我们师生没有参加。

我是班级的文娱委员、音乐課代表,常到石老师哪里去。就跟石老师学二胡,拉的是《刘天华二胡练习曲》。跟老师学琴是不缴费的,但老师教得非常认真,我非常感激。练过《良宵》后,在学校的晚会上演奏过。以后,跟石老师学小提琴,学作曲,跟他很亲密,他加入音乐家协会时,帮他抄写过文字材料。每年秋假后开学,就捎给他几斤花生米,算是我的一点心意。他与音乐方面的事,大多我都知道。

1959年春的一天,我到石老师宿舍问同学们练风琴的事,石老师拿出参加省会演的田晓老师给他的报喜信给我看,记得信上说:所有参加山东省会演的人,都学会了《绣花曲》,《绣花曲》响遍了泉城。

之后,《绣花曲》、《和王大娘啦呱》就用省里会演时潍坊代表队的录音灌制了唱片。石歌老师有一套,我在他宿舍里听过。不久,中央人民广播电台把《绣花曲》作为每周一歌节目播出,每天广播两次。当时没有电视,中央人民广播电台的每周一歌是各省市音乐工作者、音乐爱好者必听的节目。当时真是《绣花曲》响彻神州,全国各省市音乐工作者、音乐爱好者一下子知道了山东省有个五莲县,五莲县的民歌那么优美动听。五莲县是1947年新建的县,上世纪五十年代初,潍坊专署举办的体育运动会上,有人还不知道五莲县在那里。

上个世紀五十年代末六十年代初,全县男女老少都唱《绣花曲》,各单位的晚会演唱《绣花曲》,到处飘着《绣花曲》优美的旋律。

那时间,各省的歌曲刊物陆续刊载了《绣花曲》。石老师收到全国各省市音乐工作者、音乐爱好者若干来信,信中声声称赞五莲县的民歌优美动听。

上个世紀五十年代末,省里制过一个纪录片《五莲山上红旗飘》,在五莲县各乡镇都放映过,其中的插曲就是《绣花曲》,影片上梯田里的庄稼绿油油,山腰上挂满枝头的水果红艳艳,山岭上的树木郁郁葱葱,山岭下溪水潺潺,骑在牛背上的牧童唱出的山歌悠扬。当影片上出现这美景时,优美的《绣花曲》响了起来,优美的景色,优美的乐曲 ,巧妙地结合,浑然天成,观众不禁鼓掌叫起好来。

潍坊市艺术馆美术摄影部秦文贞在《最后的歌——纪念已故老艺术家石歌先生》中说,他以无比真挚的热情、优美的旋律,创作出讴歌雄伟壮丽的五莲山和革命老区人民勤劳勇敢的《绣花曲》等动人优美的歌曲,荣获了山东省创作一等奖和优秀音乐家的光荣称号。

《绣花曲》所以受到音乐工作者和音乐爱好者的青睐,广泛流传,与它本身的特点是分不开的。有音乐评论家评论说:该曲是典型的民族调式的徵(zhǐ)(简谱中的5)四句式,符合起承转合的原则。全曲曲折婉转,展现了兴致盎然的风貌。音乐情绪前扬后抑,歌曲的第一句起伏最大,音域跨13度,而第四句则只跨8度,且在最低音徵音上收束,有明确的终止感。显著的特点的是,在乐句终止的强拍上有大跳的装饰音,大跳跨六度甚至七度音程,这样造成“甩”声的效果,使得曲调泼辣、欢快。

秦文贞在《最后的歌——纪念已故老艺术家石歌先生》中还说,上个世紀六十年代初,石老师调潍坊群众艺术馆工作,不久任馆长。上世纪八十年代正是中国文艺繁荣的时期,在他担任潍坊市艺术馆馆长期间,为了潍坊的文学事业发展和艺术创作勤勤恳恳、兢兢业业,年年举办各类讲习班、培训班,为潍坊市的小说、诗歌、散文、美术、舞蹈各类文学创作、艺术创新,培养出一批又一批诗人、文学家、舞蹈艺术专家、画家等杰出人才。多次荣获市委、市政府的表彰奖励,多次被评为优秀工作者。

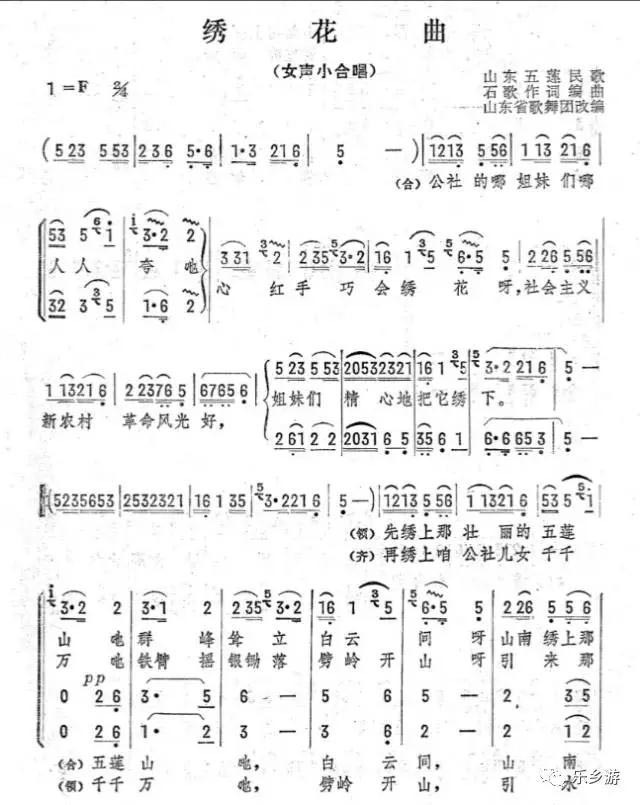

再后来山东歌舞团把《绣花曲》改编为女声小合唱,有三个声部在全省各地演出。

(女声小合唱《绣花曲》(见1972.12潍坊地区革命委员会政治部编《创作歌曲选》第39——41页)

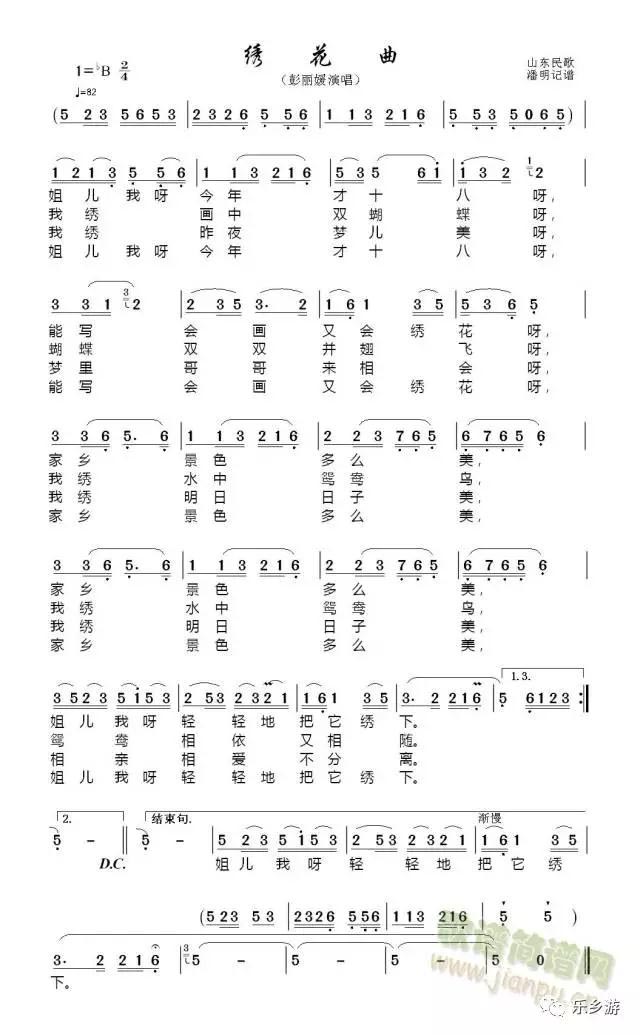

前几年又有人填写了新词,由中国著名女高音歌唱家,中国当代民族声乐代表人,中国第一位民族声乐硕士彭丽媛演唱。

日照市文化局编写的《日照风情》在“五莲民歌”部分说:《绣花曲》于1958年发表,山东人民广播电台播放录音后传出省外,至今,中央人民广播电台在民歌集锦节目中经常播放。《绣花曲》成了五莲民歌的代表作,五莲民歌在全国的声望剧増。